Ультразвуковой контроль колонн коробчатого сечения

Когда речь заходит об ультразвуковом контроле коробчатых колонн, многие представляют себе стандартную процедуру по шаблону — но на практике тут сплошные подводные камни, особенно с толщиной стенок от 12 мм и сварными швами в труднодоступных зонах.

Почему коробчатые сечения — это отдельная история

В отличие от двутавров или швеллеров, коробчатые колонны часто имеют замкнутый контур, и это сразу усложняет доступ для датчика. Приходится либо разбирать конструкции частично, либо использовать специальные уголковые насадки — а это время, которое в графиках редко закладывают.

Особенно проблемными бывают узлы примыкания раскосов или диафрагм жёсткости. Там не только сложная геометрия, но и остаточные напряжения после сварки, которые маскируют дефекты. Как-то раз на объекте под Ярославлем мы трижды перепроверяли один и тот же шов — сигнал был ?плавающим?, пока не настроили частоту под конкретный материал.

И да, марка стали тоже играет роль. Например, низколегированные стали дают больше структурного шума, и если пытаться работать ?как обычно?, можно пропустить трещину.

Оборудование: что реально работает, а что — маркетинг

Многие гонятся за цифровыми дефектоскопами с кучей функций, но в полевых условиях половина из них не нужна. Важнее, чтобы аппарат хорошо держал заряд и не боялся влаги. Из последнего, что пробовали — ультразвуковой контроль на А1207 от отечественного производителя, неплохо справляется с высокими температурами, что актуально для проверки после сварки.

А вот импортные датчики с фокусирующим пьезоэлементом — вещь полезная, особенно для контроля кольцевых швов в углах коробчатого сечения. Но их юстировка — отдельная наука, и без опыта лучше не браться.

Кстати, о сочтетах: гель на водной основе зимой замерзает, приходится либо подогревать, либо переходить на полимерные. Мелочь, а срывов по срокам из-за этого было немало.

Особенности контроля в монтажных условиях

При монтаже коробчатых колонн часто возникает ситуация, когда доступ к швам возможен только с одной стороны — например, если колонна уже установлена и обварена по башмаку. Тут стандартные методики не всегда работают, и приходится комбинировать эхо-зеркальный и теневой методы.

Однажды на стройке торгового центра в Казани мы столкнулись с тем, что проектом не были предусмотрены люки для контроля в диафрагмах. В итоге пришлось согласовывать вырезку технологических окон — заказчик сначала был против, но когда показали расчёты по рискам, согласился.

Ещё один момент — вибрация. Если рядом идут сварочные работы или работают перфораторы, это создаёт помехи. Приходится либо договариваться об остановке работ на время контроля, либо использовать фильтры — но они ?съедают? мелкие дефекты.

Связь с изготовителем: почему это важно

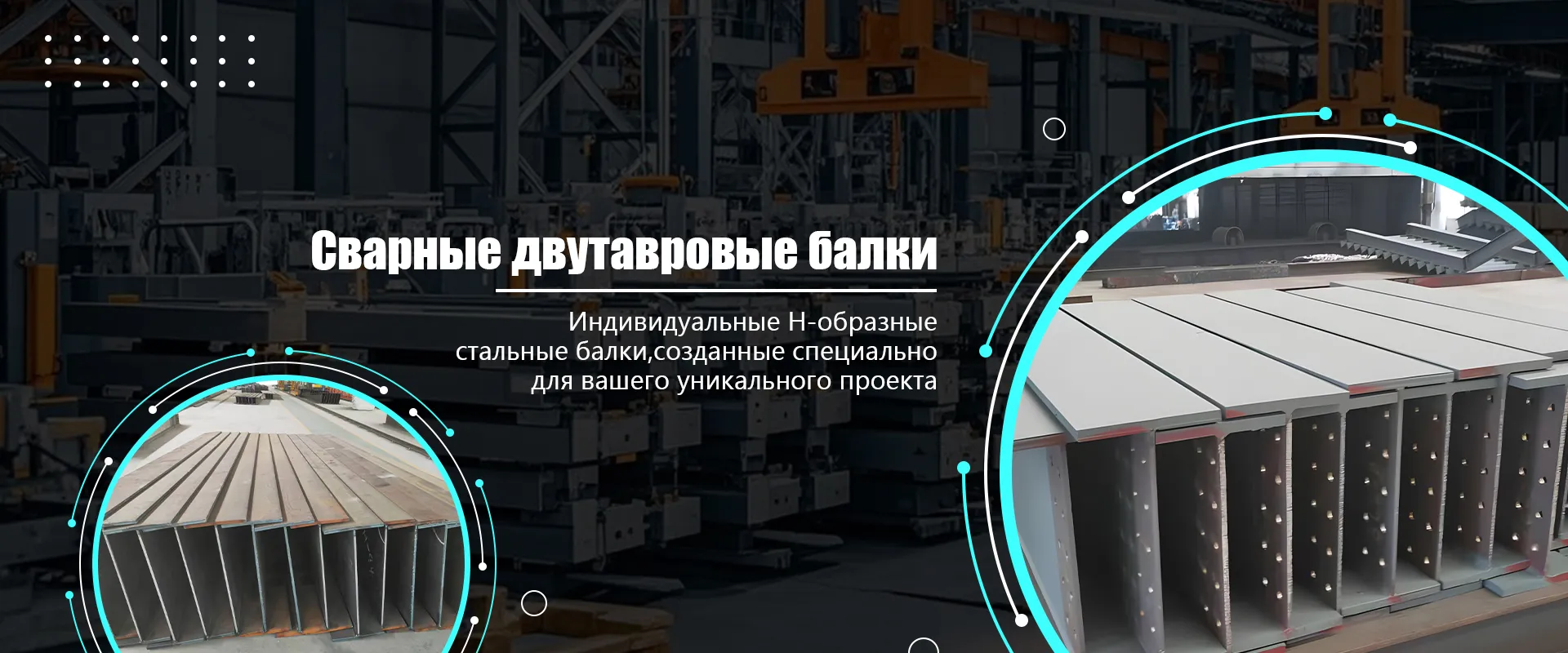

Когда колонны изготавливаются на специализированном производстве, как у ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг, часть проблем снимается ещё на стадии проектирования. Например, они сразу закладывают технологические отверстия для контроля и используют стали с предсказуемой ультразвуковой структурой.

На их сайте https://www.zxth.ru видно, что компания ориентируется на полный цикл — от чертежа до монтажа. Это значит, что они понимают требования к контролю на всех этапах, и колонны приходят уже с паспортами, где указаны акустические свойства материала. Для нас, дефектоскопистов, это золото — не надо гадать на кофейной гуще.

Кстати, их расположение в провинции Шэньси, рядом с развитой транспортной развязкой, тоже плюс — когда нужна внеплановая проверка дополнительной партии, логистика не становится головной болью.

Типичные ошибки и как их избежать

Самая частая ошибка — экономия на подготовке поверхности. Если не зачистить окалину или краску, можно получить ложный сигнал или вообще его не увидеть. Причём зачистка должна быть не просто ?до металла?, а с определённой шероховатостью — иначе контакт будет нестабильным.

Вторая ошибка — использование устаревших методик. Например, некоторые до сих пор применяют эхо-метод для контроля угловых швов толщиной менее 8 мм, хотя там уже давно рекомендуют комбинированные подходы.

И наконец, игнорирование температурных деформаций. Если контролировать шов сразу после сварки, можно зафиксировать ложные несплошности — металл ещё ?дышит?. Лучше выждать хотя бы до полного остывания, а в идеале — до следующего дня.

Перспективы и что стоит попробовать

Сейчас постепенно внедряются фазированные решётки для ультразвукового контроля сложных сечений — это даёт лучшее разрешение в зонах с переменной толщиной. Но оборудование дорогое, и пока его используют в основном лаборатории.

Из доступного — стоит обратить внимание на программное обеспечение для моделирования акустических траекторий. Оно помогает заранее определить ?мёртвые зоны? и выбрать оптимальные точки для установки датчиков.

И главное — не переставать обмениваться опытом с коллегами. Потому что в нашем деле половина решений рождается не по инструкциям, а после фразы ?А вот на том объекте мы делали так…?

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь -

Проект цеха компании BYD в промышленном парке Цзисянь города Сиань

Проект цеха компании BYD в промышленном парке Цзисянь города Сиань -

Стекловата

Стекловата -

Прогоны C- и Z-образного профиля

Прогоны C- и Z-образного профиля -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

Решетчатые колонны

Решетчатые колонны -

Высокопрочные болты

Высокопрочные болты -

Стальные фермы

Стальные фермы -

Стальные лестницы

Стальные лестницы -

Горячекатаные стальные двутавры

Горячекатаные стальные двутавры -

Профнастил для перекрытий

Профнастил для перекрытий -

Профлист

Профлист

Связанный поиск

Связанный поиск- Сейсмическое усиление стальных конструкций производитель

- Oem фермы для угольных складов

- Модульное строительство производитель

- Дешево компании по производству стальных конструкций

- Фермы для крупных сооружений производитель

- Расчет несущей способности стальной конструкции

- Китай проектирование стальных конструкций

- H-образные двутавры для мансард из стальных конструкций производитель

- Оптом колонны коробчатого сечения

- Оптом соединение колонн коробчатого сечения с бетоном