С-образные прогоны

Если говорить о С-образных прогонах, многие сразу представляют себе просто гнутый профиль, но на практике разница между условно 'подходящим' и действительно рабочим элементом часто оказывается критичной. Вот, например, в прошлом году на объекте в Казани пришлось демонтировать уже смонтированные прогоны из-за неверного расчёта нагрузки – поставщик убеждал, что его продукция 'подходит под стандарты', но при детальной проверке выяснилось, что сопротивление локальному смятию полки было занижено на 15%. Такие ситуации заставляют не просто выбирать профиль по каталогу, а буквально 'щупать' каждый параметр.

Конструкционные особенности С-образных прогонов

Когда мы говорим о С-образных прогонах, важно понимать, что их геометрия – это не просто буква 'С'. Угол полки, радиус закругления, наличие дополнительных рёбер жёсткости – всё это влияет на распределение нагрузки. В наших проектах мы часто сталкиваемся с тем, что заказчики требуют увеличенный запас прочности, но при этом экономят на толщине металла. Приходится объяснять, что прогон толщиной 2,5 мм с правильно расположенными рёбрами жёсткости может быть надёжнее, чем 3-миллиметровый без оных.

Особенно критично поведение прогонов в узловых соединениях. Помню, на строительстве логистического центра в Новосибирске использовали С-образные прогоны с изменённой конфигурацией перфорации – отверстия сместили всего на 2 см от стандарта, и это потребовало полной переделки креплений сварных ферм. Мелочь? На бумаге – да, но на объекте пришлось останавливать монтаж на три дня.

Сейчас многие производители предлагают прогоны с предварительной антикоррозийной обработкой, но здесь есть нюанс: если покрытие наносится до гибки, в зонах деформации появляются микротрещины. Мы в ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг отработали технологию, когда защитный слой наносится после формовки – да, это удорожает процесс, но зато исключает проблемы с коррозией в местах наибольшего напряжения.

Расчётные нормативы и частые ошибки

Согласно СП 16.13330.2017, расчёт прогонов ведётся с учётом снеговых и ветровых нагрузок, но на практике региональные особенности часто вносят коррективы. В Сочи, например, пришлось увеличивать расчётную ветровую нагрузку на 20% после того, как на соседнем объекте сорвало кровлю – оказалось, местные вихревые потоки создают переменное давление, которое не учитывается в типовых расчётах.

Ошибка, которую повторяют даже опытные проектировщики – пренебрежение температурными деформациями. С-образные прогоны при перепадах в 40°C (что для Урала норма) могут изменять линейные размеры до 3 мм на 10 метров длины. Если не заложить компенсационные зазоры, кровельное покрытие начинает 'гулять' уже после первого года эксплуатации.

В наших проектах мы всегда делаем пробный расчёт на устойчивость при монтаже – незакреплённый прогон длиной 6 метров под собственным весом уже даёт прогиб до 10 мм, что может критично сказаться при позиционировании. Кстати, на сайте zxth.ru мы выложили типовые расчётные таблицы именно с учётом монтажных деформаций – многие коллеги говорят, что это сэкономило им время на перерасчётах.

Производственные нюансы и контроль качества

При производстве С-образных прогонов важен не только контроль геометрии, но и состояние кромок. Заусенцы всего в 0,3-0,5 мм становятся концентраторами напряжений, особенно в зонах перфорации. Мы на производстве вводим двойной контроль: лазерное сканирование плюс выборочная металлография срезов.

Интересный случай был с заказом для нефтеперерабатывающего завода в Омске – техзадание требовало использовать сталь 09Г2С, но при испытаниях образцов выявили анизотропию механических свойств. Оказалось, проблема в направлении прокатки при гибке – пришлось менять технологию раскроя заготовок. Такие моменты обычно в сертификатах не отражаются, но влияют на долговечность конструкций.

В ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг мы перешли на систему маркировки каждой партии с указанием не только даты производства, но и параметров гибки. Это позволяет отслеживать поведение конкретных прогонов в разных климатических условиях – накопленная статистика за 5 лет помогла скорректировать допуски на кривизну.

Монтажные особенности и полевые adjustments

При монтаже С-образных прогонов часто недооценивают влияние последовательности закрепления. Классическая ошибка – начинать крепление с середины пролёта, что приводит к 'запиранию' напряжений. Мы отработали схему: сначала фиксируем узлы опирания, затем – каждую треть пролёта с попеременным смещением.

В прошлом месяце на объекте в Калининграде столкнулись с нестандартной ситуацией – проектом предусматривалось крепление прогонов через овальные отверстия, но из-за отклонений в геометрии ферм отверстия не совпали. Пришлось на месте разрабатывать решение с установкой компенсационных пластин – к счастью, запас по несущей способности прогонов позволил это сделать без потери надёжности.

Особого внимания требуют места примыканий к фахверковым стойкам – здесь часто возникает дополнительный изгибающий момент, который не учитывается в расчётах. Мы обычно усиливаем эти узлы дополнительными накладками, хотя это и увеличивает трудоёмкость монтажа. Опыт показывает, что такие 'перестраховки' впоследствии избегают проблем с деформациями.

Сравнительный анализ с другими типами прогонов

Если сравнивать С-образные прогоны с Z-образными, то главное отличие – в работе на косой изгиб. Z-профиль лучше распределяет нагрузку при неравномерном загружении, но требует более точного позиционирования. В наших объектах мы часто комбинируем оба типа – например, в крановых эстакадах используем Z-прогоны в зонах с динамическими нагрузками, а С-образные – в статических участках.

Иногда заказчики просят заменить прогоны на трубы прямоугольного сечения – мол, 'надёжнее'. Но при равной несущей способности труба тяжелее на 25-30%, что увеличивает нагрузку на фермы. К тому же, крепление к верхнему поясу ферм у труб сложнее – требуется дополнительный фасонный элемент.

В картах несущей способности, которые мы разрабатывали для ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг, отдельно выделены случаи применения С-образных прогонов в сейсмических районах – там критично не столько сечение, сколько способ соединения с антисейсмическими связями. Кстати, наш производственный цех в провинции Шэньси как раз расположен в сейсмически активной зоне, что позволило накопить уникальный опыт испытаний.

Перспективы развития и нестандартные решения

Сейчас активно развивается направление гибридных решений – например, С-образные прогоны с полимерным напылением, которые одновременно работают как несущий элемент и как теплоизоляционный контур. Мы тестировали такие системы в климатической камере – при -45°C точка росы смещается в зону, где конденсат не образуется, что решает проблему обледенения.

Для высотных зданий начинаем применять прогоны с переменным сечением – у опор толщина стенки 4 мм, в середине пролёта – 2,5 мм. Экономия металла достигает 18%, но пока сложность производства окупается только на объектах с пролётами от 12 метров.

В последнем проекте торгового центра в Москве использовали С-образные прогоны с интегрированными каналами для инженерных систем – пришлось согласовывать с МЧС дополнительные расчёты по пожарной безопасности, но зато удалось сэкономить 15 см по высоте этажа. Такие решения пока не стали массовыми, но спрос на них растёт.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Прогоны C- и Z-образного профиля

Прогоны C- и Z-образного профиля -

Решетчатые колонны

Решетчатые колонны -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

Профлист

Профлист -

Проект производственной базы компонентов Geely

Проект производственной базы компонентов Geely -

Стекловата

Стекловата -

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь -

Стальные пространственные решетчатые конструкции

Стальные пространственные решетчатые конструкции -

Крестообразные колонны

Крестообразные колонны -

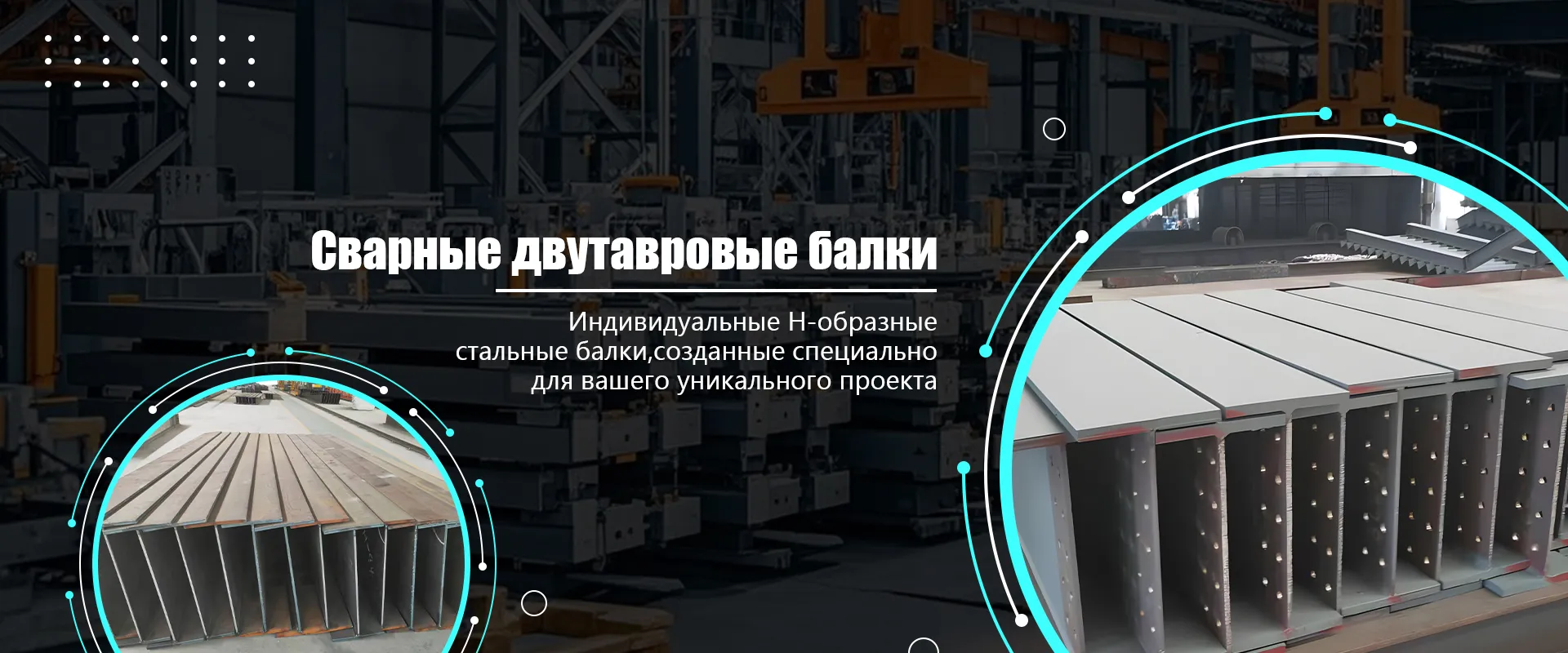

Горячекатаные стальные двутавры

Горячекатаные стальные двутавры -

Фундаментные болты

Фундаментные болты -

Проект моста через реку Цзинхэ

Проект моста через реку Цзинхэ

Связанный поиск

Связанный поиск- Дешево окраска/нанесение покрытий на h-образные двутавры

- Роботизированная сварка стальных конструкций основный покупатель

- Фермы из круглых труб основный покупатель

- Сварные h-образные двутавры из стали q235b основный покупатель

- Китай сварные колонны коробчатого сечения

- Оптом ультразвуковой контроль колонн коробчатого сечения

- Оптом стальные конструкции офисных зданий

- Oem фермы с огнезащитными покрытиями

- Стоимость стального каркаса

- Oem устойчивость ферм