Стальные конструкции логистических складов производитель

Когда слышишь 'стальные конструкции логистических складов производитель', многие представляют просто сварку балок. Но на деле — это целая экосистема, где просчёт на 2 мм в узле крепления может обернуться месяцами переделок. В нашей практике был случай, когда заказчик требовал уменьшить шаг колонн для увеличения полезной площади, но не учёл нагрузку от консольных кранов — пришлось полностью пересматривать схему связей.

Ошибки проектирования, которые дорого обходятся

Чаще всего проблемы начинаются с несоответствия расчётных и реальных нагрузок. Например, для склада в Новосибирске мы изначально заложили стандартную ветровую нагрузку, но локальные снеговые мешки создавали точечное давление, которое не было учтено в ТЗ. Пришлось усиливать фермы уже на этапе монтажа.

Ещё один нюанс — температурные швы. В прошлом году на объекте под Краснодаром из-за отсутствия компенсаторов в воротах при сезонных подвижках вся обшивка пошла волнами. Теперь всегда настаиваем на устройстве дополнительных деформационных узлов, даже если заказчик пытается экономить на 'мелочах'.

Кстати, о экономии — некоторые производители пытаются уменьшать толщину стенок профилей без пересчёта динамических нагрузок от погрузчиков. В итоге через полгода в плитах перекрытия появляются трещины. Мы в таких случаях всегда используем стальные конструкции с запасом прочности 15-20%, особенно для ритлейных систем.

Технологические особенности монтажа

При сборке каркасов для логистических комплексов критически важна точность установки колонн. Мы разработали свою методику с использованием лазерных нивелиров и GPS-маркеров — погрешность не превышает 3 мм на 100 метров. Для сравнения: по ГОСТу допускается 15 мм.

Особенно сложно работать с большепролётными системами. На объекте в Татарстане пришлось монтировать фермы пролётом 48 метров с использованием двух кранов грузоподъёмностью по 75 тонн каждый. Важно было синхронизировать подъём — малейший перекос мог привести к деформации узлов.

Монтаж покрытий — отдельная история. Часто заказчики требуют ускорить работы, но при отрицательных температурах сварка оцинкованных профилей требует специальных электродов и предварительного подогрева. Один раз при -15°C пришлось останавливать работы из-за риска образования холодных трещин.

Материалы и антикоррозийная защита

В последнее время перешли на использование стали С345 вместо С235 — она дороже, но позволяет уменьшить сечение элементов без потери прочности. Для логистических центров это даёт экономию до 8% на металлопрокате.

С цинкованием тоже есть нюансы. Горячее цинкование даёт защиту на 25-30 лет, но после него сложно делать доработки на месте — при резке нарушается защитный слой. Поэтому все технологические отверстия мы закладываем ещё на производстве.

Для агрессивных сред (например, склады минеральных удобрений) используем систему 'цинкование + полимерное покрытие'. На объекте в порту Усть-Луга такая защита выдержала уже 5 лет без признаков коррозии, хотя обычные конструкции в таких условиях начинают ржаветь через 2-3 года.

Опыт конкретного производителя

В ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг подход к логистических складов конструкциям отработан до мелочей. Их технологи предусматривают устройство монтажных стыков без подварки — это ускоряет сборку в 1,5 раза. Ссылаюсь на их сайт https://www.zxth.ru — там есть кейс по строительству распределительного центра под Казанью, где каркас смонтировали за 23 дня вместо плановых 35.

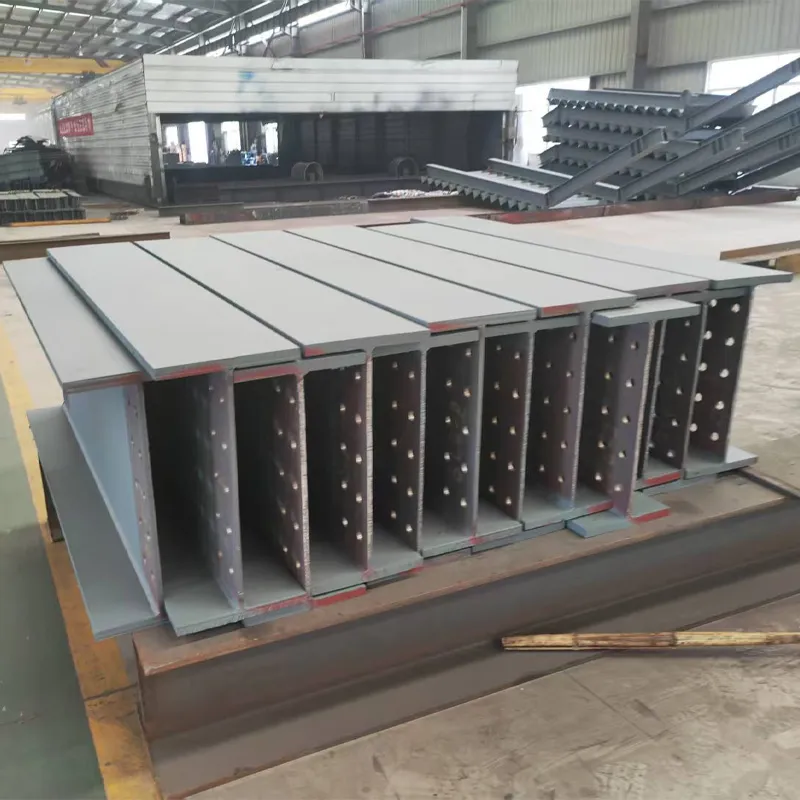

Особенно впечатляет их решение для складских антресолей — используют перфорированные балки, которые позволяют менять высоту ярусов без демонтажа. Мы такое внедрили на двух объектах и получили экономию 12% на адаптации под разных арендаторов.

Из недостатков — долгая логистика из Китая. Но они компенсируют это точным соблюдением сроков и полной комплектацией всех крепёжных элементов. В последнем проекте даже переходные пластины для колонн были просверлены на заводе — на месте оставалось только закрепить их анкерами.

Реальные проблемы и их решения

Самая частая проблема — нестыковки между проектом и реальным оборудованием. На одном из объектов конвейерные линии требовали устройства дополнительных проёмов в балках перекрытия, которые не были предусмотрены в проекте. Пришлось оперативно разрабатывать узлы усиления.

Ещё сложности возникают с фундаментами. Геология часто преподносит сюрпризы — на участке в Ленобласти при бурении обнаружили плывун. Пришлось менять тип фундаментов с отдельно стоящих на свайные с ростверком, что увеличило стоимость нулевого цикла на 40%.

С освещением тоже есть тонкости. Современные LED-прожекторы весят меньше традиционных, но создают точечные нагрузки на кровлю. Приходится дополнительно рассчитывать узлы крепления — особенно для снежных регионов, где нагрузка на покрытие может достигать 200 кг/м2.

Перспективы развития

Сейчас активно внедряем BIM-моделирование — это позволяет выявлять коллизии до начала монтажа. На последнем объекте избежали 17 потенциальных конфликтов коммуникаций с несущими элементами.

Интересное направление — комбинированные конструкции с использованием CLT-панелей. Они легче традиционных ЖБИ и позволяют сократить сроки строительства. Правда, пока нет нормативной базы для их применения в России в качестве несущих элементов.

Что точно изменится в ближайшие годы — требования к скорости монтажа. Уже сейчас некоторые заказчики требуют сдачи объектов 'под ключ' за 4-5 месяцев вместо привычных 8-9. Это заставляет пересматривать технологические процессы и использовать более крупные модули.

В целом, производство стальных конструкций для логистических складов — это постоянный поиск компромисса между стоимостью, сроком службы и скоростью строительства. И главный урок — никогда не экономить на качестве соединений и антикоррозийной защите. Как показала практика, ремонт обходится в 3-4 раза дороже первоначальной экономии.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Прогоны C- и Z-образного профиля

Прогоны C- и Z-образного профиля -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

Крестообразные колонны

Крестообразные колонны -

Колонны коробчатого сечения

Колонны коробчатого сечения -

Стальные фермы

Стальные фермы -

Фундаментные болты

Фундаментные болты -

Стальные пространственные решетчатые конструкции

Стальные пространственные решетчатые конструкции -

Стальные лестницы

Стальные лестницы -

Высокопрочные болты

Высокопрочные болты -

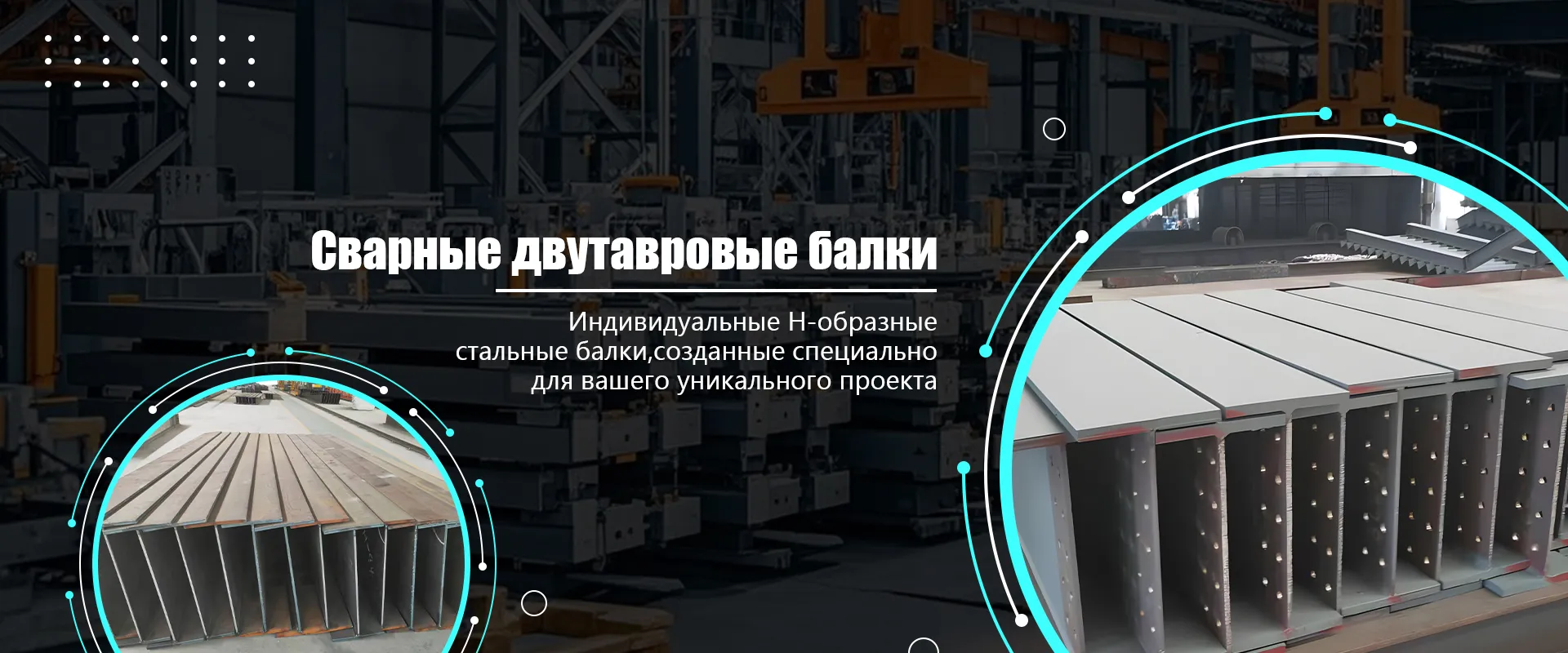

Сварные стальные двутавры

Сварные стальные двутавры -

Проект моста через реку Цзинхэ

Проект моста через реку Цзинхэ -

Горячекатаные стальные двутавры

Горячекатаные стальные двутавры

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай фермы из круглых труб

- Купить окраска/нанесение покрытий на h-образные двутавры

- Oem z-образные профили

- Китай стальные лестницы для коттеджей

- Oem защита стальных конструкций от коррозии

- Оптом стальные каркасы

- Oem колонны коробчатого сечения из высокопрочной конструкционной стали для строительства

- Звукоизоляция стальных конструкций производитель

- Z-образные профили

- Оптом проектирование узлов стальных каркасов