Стальные каркасы

Когда слышишь 'стальные каркасы', многие представляют лишь голые балки на стройке. Но на деле это сложный организм, где каждый узел дышит расчётами и опытом.

Почему каркас — это не просто 'собрал и готово'

Видел десятки объектов, где стальные каркасы монтировали без учёта температурных швов. Результат? Через год стены пошли трещинами. В проекте для логистического центра в Казани мы заложили деформационные зазоры в узлах сопряжения колонн с фермами — и это спасло от деформаций при -40°C.

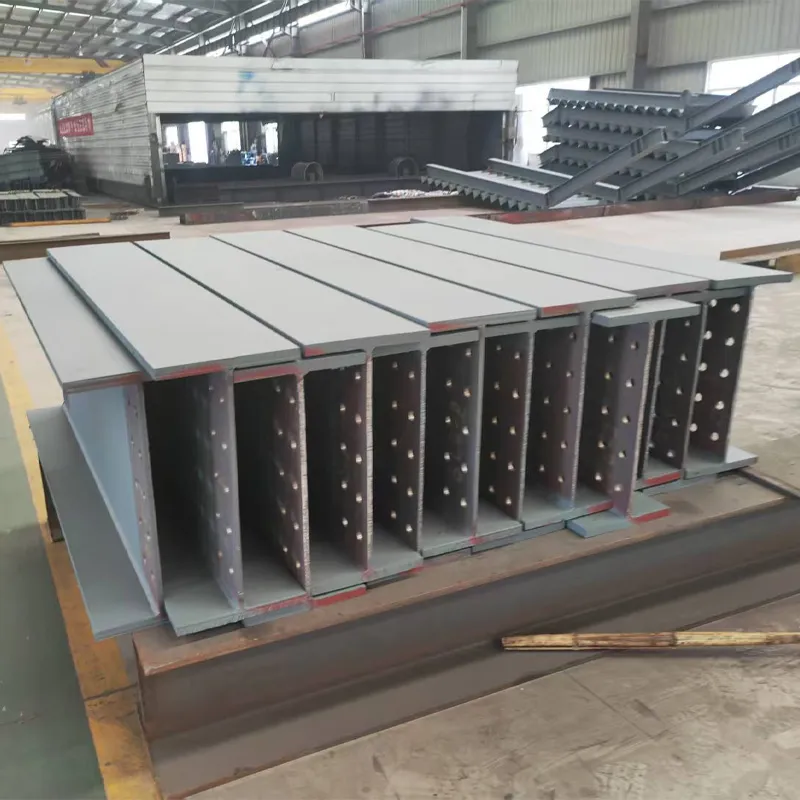

Кстати, о колоннах. Часто заказчики требуют уменьшить сечение 'для экономии'. Но если на каркас потом навесят вентфасады и оборудование, легковесный профиль начнёт 'играть'. Пришлось переделывать склад в Подмосковье — заменили двутавры 20Ш1 на 25К3 после первых же замеров прогиба.

Самое сложное — объяснить, что сварные швы требуют контроля не только по ГОСТ, но и по погоде. Зимой на объекте в Екатеринбурге при -25°C пошли микротрещины в узлах. Пришлось организовывать локальный подогрев и менять технологию.

Как мы выбираем материалы для несущих систем

С ГОСТ не всё однозначно. Для многоэтажного торгового центра в Новосибирске использовали сталь С345 — но для балок перекрытия пришлось дополнительно проверять ударную вязкость. Лаборатория выявила несоответствие в трёх партиях от поставщика.

Запомнился случай с стальными каркасами для цеха с мостовыми кранами. Расчёт показал, что стандартные балки не выдержат динамических нагрузок. Усилили узлы крепления подкрановых путей рёбрами жёсткости — решение оказалось на 15% дешевле, чем заказ спецпрофиля.

Сейчас часто предлагают оцинкованные профили 'для долговечности'. Но при температуре выше 200°C цинковое покрытие начинает испаряться — это важно для производственных цехов. На хлебозаводе в Воронеже пришлось комбинировать обычную сталь с огнезащитной обработкой в зонах near печей.

Нюансы монтажа, о которых не пишут в учебниках

Геодезисты — самые важные люди на объекте. Ошибка в 2 см при разбивке осей выливается в проблемы с оконными блоками. На монтаже каркаса офисного здания в Самаре пришлось корректировать анкерные группы из-за перепада высот в 47 мм.

Болтовые соединения кажутся простыми, но если не контролировать момент затяжки... На спортивном комплексе в Уфе ветром сорвало часть кровельного настила — оказалось, монтажники использовали шуруповёрты вместо динамометрических ключей.

Краны — отдельная история. Для высотных стальных каркасов иногда приходится ставить два крана разных грузоподъёмностей. На строительстве делового центра в Москве башенный кран не мог подать фермы пролётом 24 метра — собирали на земле, затем поднимали двумя автомобильными кранами.

Ошибки, которые учат лучше любых курсов

Самая дорогая ошибка — экономия на антикоррозийной защите. После трёх лет эксплуатации цеха в приморской зоне пришлось полностью менять колонны первого яруса. Сейчас всегда используем дробеструйную очистку + трёхслойное покрытие с промежуточным контролем толщины.

Недооценка снеговых нагрузок — бич российских регионов. В Перми каркас склада деформировался после снегопада 2018 года. Расчётная нагрузка была 240 кг/м2, а реальная превысила 320. Увеличили угол наклона кровли и добавили снегозадержатели.

Самое неприятное — когда проектировщики не учитывают технологические отверстия. При монтаже вентиляции пришлось резать готовые балки, что ослабило конструкцию. Теперь всегда запрашиваем схемы инженерных систем до начала изготовления стальных каркасов.

Практические хитрости от производственников

При резке толстостенных профилей плазмой всегда появляется грат. Если его не убрать — при монтаже не добиться плотного прилегания элементов. Используем фаскосниматели с регулируемым углом, особенно для ответственных стыков.

Маркировка деталей — кажется мелочью, но без неё монтаж превращается в кошмар. Разработали собственную систему шифров: первая цифра — этаж, буква — тип элемента, последние цифры — порядковый номер. Сократило время сборки на 20%.

Для контроля качества сварных швов теперь всегда используем ультразвуковой дефектоскоп. Визуальный осмотр не выявляет внутренние поры. На последнем объекте — производственном корпусе для ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг — отбраковали 12% соединений при первом же обследовании.

Современные тенденции и личный опыт

BIM-моделирование — не маркетинг, а необходимость. При проектировании каркаса для технопарка в Иннополисе 3D-модель выявила 34 конфликта между несущими элементами и коммуникациями до начала монтажа.

ЛСТК — не панацея. Для малоэтажных зданий подходит, но в сейсмичных районах или при больших пролётах требуется комбинация с традиционными стальными каркасами. В Сочи применяли гибридное решение: основные колонны из широкополочных двутавров, второстепенные элементы из ЛСТК.

Автоматизация производства на https://www.zxth.ru позволила сократить погрешности при раскрое до 0,5 мм. Особенно важно для перфорированных профилей — ручная разметка давала расхождения до 3 мм.

Что изменилось за 10 лет работы

Раньше проектировали с запасом 'на всякий случай'. Сейчас точный расчёт позволяет оптимизировать расход стали на 15-20% без потери прочности. Компания ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг использует специализированное ПО для моделирования нагрузок — вижу по чертежам, что металлоёмкость снизилась, а надёжность выросла.

Изготовление индивидуальных компонентов стало быстрее. Если раньше ждали фасонный прокат 2-3 недели, сейчас на производстве в провинции Шэньси делают нестандартные элементы за 5-7 дней. Для арочного ангара в Краснодаре изготовили криволинейные фермы по эскизам без дополнительных согласований.

Монтажные бригады теперь работают по детальным схемам сборки. Раньше часто импровизировали на месте — отсюда и ошибки. Сейчас каждый узел имеет паспорт с указанием моментов затяжки, методов контроля и допустимых отклонений.

Вместо заключения: о чём важно помнить

Стальной каркас — это живой организм, который дышит, двигается и стареет. Главное — не переусердствовать с экономией на этапе проектирования и изготовления.

Лучшие решения рождаются на стыке опыта и технологий. Комбинация классических подходов с современным оборудованием даёт предсказуемый результат.

И да — никогда не пренебрегайте предмонтажной сборкой сложных узлов. Лучше потратить день на земле, чем неделю на исправление ошибок на высоте.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Стальные пространственные решетчатые конструкции

Стальные пространственные решетчатые конструкции -

Стекловата

Стекловата -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

Проект производственной базы компонентов Geely

Проект производственной базы компонентов Geely -

Прогоны C- и Z-образного профиля

Прогоны C- и Z-образного профиля -

Решетчатые колонны

Решетчатые колонны -

Фундаментные болты

Фундаментные болты -

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь -

Высокопрочные болты

Высокопрочные болты -

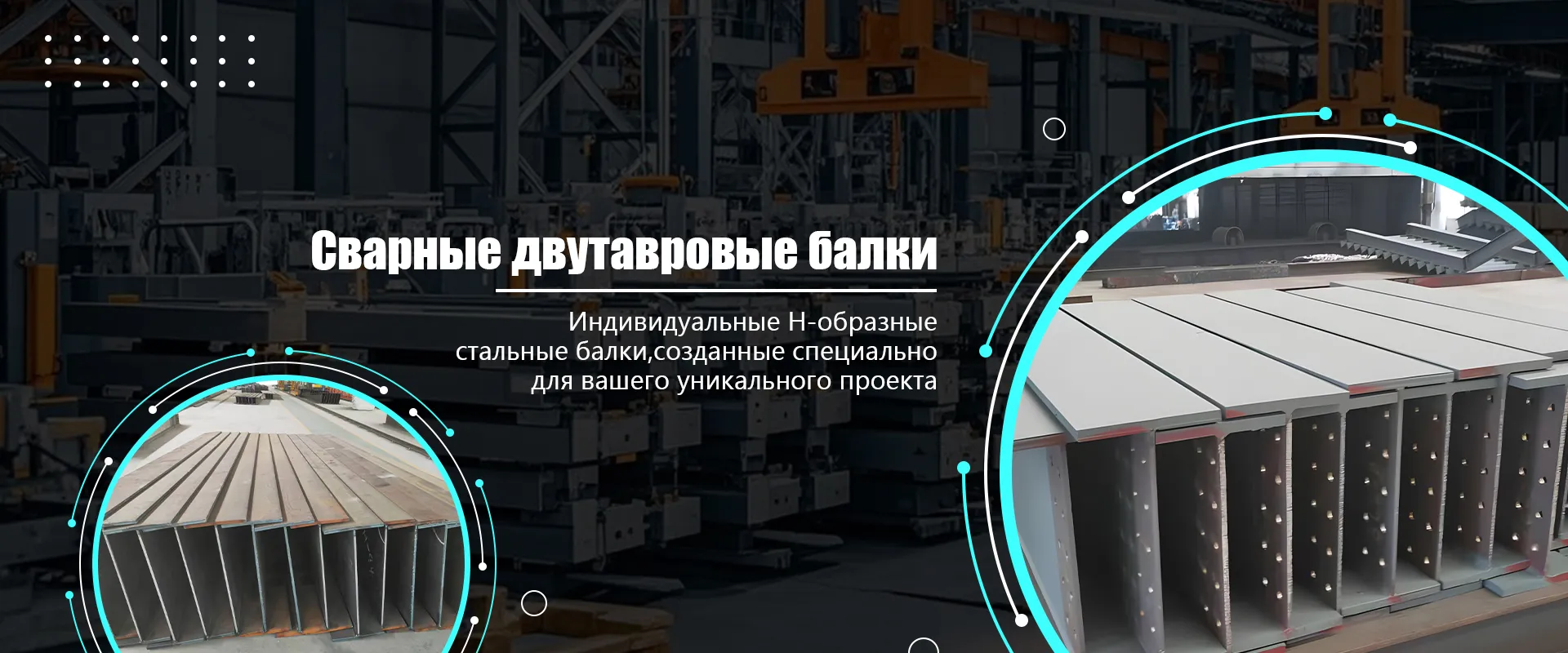

Сварные стальные двутавры

Сварные стальные двутавры -

Колонны коробчатого сечения

Колонны коробчатого сечения -

Профлист

Профлист

Связанный поиск

Связанный поиск- Оптом сборные h-образные двутавры

- Сварные h-образные двутавры из стали q355b основный покупатель

- Купить металлоконструкции тяжелых промышленных цехов

- Размеры z-образных профилей

- Китай лестницы из стальных листов

- Oem металлические лестницы

- Колонны круглого сечения

- Оптом с-образные профили для сборных домов

- Рамы портального типа для складских навесов

- Дешево легкие стальные конструкции