Сетчатые конструкции навесов для угольных складов

Когда слышишь про сетчатые конструкции навесов, половина заказчиков сразу представляет хлипкие арки из гнутого профиля — и это первое, с чем приходится бороться на объектах. В угольных хранилищах, где нагрузки считаются сотнями тонн, а агрессивная среда съедает обычную сталь за пару сезонов, пространственные решетчатые системы — не прихоть, а технологическая необходимость. Помню, как на одном из сибирских разрезов пытались сэкономить на узлах соединения — через полгода вся кровля пошла волнами от перепадов температур и веса наледи.

Почему сетчатые системы — не просто 'каркас с дырками'

Здесь важно разделять: обычные фермы и пространственные сетчатые структуры — это как разница между велосипедной спицей и скелетом морского ежа. В угольных складах, где пролеты достигают 80-120 метров, классические балки просто провисают под собственным весом плюс снеговая нагрузка. А сетчатая оболочка распределяет напряжения по всей поверхности — как скорлупа яйца. Кстати, именно поэтому в ООО 'Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг' при проектировании всегда закладывают тройной запас по узловым соединениям — не потому что перестраховываются, а потому что видели, как 'оптимальные' расчеты трещат по швам при -45°C.

Материал узлов — отдельная история. Литые стальные элементы против сварных — вечная дискуссия. На практике после аварии в Красноярске, когда сварной узел лопнул из-за усталостной трещины, мы перешли на комбинированные решения: основные узлы — литые, второстепенные — сварные с контролем швов ультразвуком. Да, дороже на 15-20%, но ремонт кровли обходится вдесятеро дороже.

Замечал интересную закономерность: заказчики часто экономят на антикоррозийной обработке, мол, 'угольная пыль не ржавеет'. На самом деле сернистые соединения в угле создают электролитическую среду, которая за два года может 'съесть' незащищенный узел толщиной 8 мм. Поэтому в наших проектах всегда используется горячее цинкование + полимерное покрытие — даже если в техническом задании этого нет.

Ошибки монтажа, которые превращают расчеты в бумагу

Самая болезненная тема — когда идеальный проект убивают на стадии монтажа. Помню объект в Кузбассе, где бригада решила 'упростить' сборку и заменили болтовые соединения на сварку в полевых условиях. Результат — локальные перенапряжения в узлах, которые при первом же снегопаде дали трещины. Пришлось экстренно ставить дополнительные опоры — и это на уже работающем складе с углем внутри.

Еще один нюанс — температурные швы. В учебниках пишут про стандартные 120 метров, но в реальности для угольных регионов с перепадами от +35°C летом до -50°C зимой мы сокращаем этот параметр до 80 метров. Иначе геометрия сетки начинает 'дышать' с амплитудой до 15 см — этого достаточно для разрушения креплений кровельного настила.

Кстати, про кровлю: часто недооценивают ветровые нагрузки на перфорированные поверхности. Когда в сетчатых конструкциях соотношение площади металла к пустотам составляет 40/60, ветровая нагрузка рассчитывается не по стандартным формулам, а с поправкой на аэродинамику решетчатых структур. Мы после инцидента в Приморье, где ураган сорвал 200 м2 профнастила, разработали свою методику расчета — теперь используем ее во всех проектах для ветровых регионов.

Почему китайские производители стали серьезными игроками в России

Когда десять лет назад мы впервые заказали пробную партию сетчатых конструкций у ООО 'Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг', многие коллеги крутили у виска. Мол, китайское — значит недолговечное. Но практика показала обратное: их подход к контролю качества узловых соединений оказался строже, чем у некоторых российских заводов. Особенно впечатлила система маркировки каждого элемента — при монтаже это сокращает время сборки на 30%.

Их производственная база в провинции Шэньси с ЧПУ-оборудованием позволяет изготавливать сложные пространственные узлы, которые раньше приходилось заказывать в Европе. При этом логистика через Казахстан оказалась выгоднее, чем поставки из центральной России — мы получили первый каркас на объект в Новосибирске быстрее, чем если бы заказывали в Подмосковье.

Сейчас на их сайте https://www.zxth.ru можно увидеть реализованные проекты — в том числе те самые угольные склады с пролетами под 90 метров. Что важно — они не просто продают металлоконструкции, а ведут полный цикл от проектирования до монтажа. Это критично для сетчатых систем, где монтажники должны понимать специфику сборки пространственных решеток.

Технические нюансы, о которых не пишут в ГОСТах

Расчет снеговых нагрузок — отдельная головная боль. В нормативных документах даны усредненные значения, но в реальности на угольных складах образуются снеговые мешки высотой до 3 метров — особенно в зонах примыкания к существующим зданиям. Мы всегда добавляем локальное усиление в этих зонах, даже если расчетная программа показывает достаточный запас прочности.

Температурные деформации — еще один подводный камень. Сталь расширяется на 1,2 мм на 10 метров при нагреве на 100°C. Для 100-метрового пролета летом это дает +12 см удлинения — если не предусмотреть компенсаторы, конструкция начинает 'выдавливать' опоры. Однажды видел, как бетонные фундаменты треснули именно из-за этого — пришлось резать уже смонтированный каркас и устанавливать катки.

Особое внимание — к деталям, которые кажутся мелочью. Например, отверстия для болтов: если их сверлить с отклонением всего на 2 мм, при сборке возникнут монтажные напряжения. Поэтому на производстве ООО 'Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг' используют кондукторы с лазерным наведением — такая точность сборки потом окупается на монтаже.

Экономика против надежности: где нельзя экономить

Самая опасная иллюзия — что на сетчатых конструкциях можно сэкономить, уменьшив сечение элементов. Помню проект, где заказчик настоял на использовании труб 159х6 вместо рекомендованных 159х8 — мол, 'по расчетам проходит'. Прошло ровно до первой зимы с мокрым снегом — три фермы сложились как карточный домик. Ремонт обошелся дороже, чем первоначальная экономия.

Еще один спорный момент — защитные покрытия. Порошковая краска выглядит привлекательно по цене, но в условиях угольной пыли с абразивными частицами она истирается за 2-3 года. Горячее цинкование служит в 3-4 раза дольше, но требует специального оборудования — не каждый завод может его обеспечить. В этом плане производство в Шэньси выигрывает — у них есть цех цинкования с ваннами длиной 14 метров.

Логистика — отдельная статья экономии. Казалось бы, проще заказать у местного производителя. Но когда считаешь все затраты — от проектирования до монтажа — часто выходит, что комплексные решения от специализированных компаний в итоге дешевле. Особенно если они, как ООО 'Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг', берут на себя и поставку, и шеф-монтаж, и пусконаладку.

Что изменилось за последние 5 лет в подходах к проектированию

Раньше проектировщики старались делать сетчатые конструкции максимально жесткими. Сейчас тенденция — допускать определенную гибкость, которая компенсирует температурные и ветровые нагрузки. Это требует более точных расчетов, но зато увеличивает ресурс конструкции на 15-20%.

Материалы тоже не стоят на месте. Если раньше использовали в основном сталь С245, то сейчас переходим на С345 — она позволяет уменьшить массу конструкций на 25% без потери прочности. Правда, есть нюанс с сваркой — требуется специальные электроды и предварительный нагрев, но результат того стоит.

Современное программное обеспечение позволяет моделировать поведение сетчатых конструкций в реальных условиях — с учетом выветривания снега, солнечного нагрева и даже сейсмики. Мы в последних проектах для Дальнего Востока закладываем сейсмическую стойкость до 7 баллов — хотя официально этого не требуют, но практика показывает, что даже слабые толчки могут вызвать резонанс в решетчатых структурах.

Заключение: почему сетчатые навесы — это не про 'сделать и забыть'

Работая с угольными складами, понимаешь: идеальных решений не существует. Есть оптимальные для конкретных условий. Сетчатые конструкции — не панацея, но при грамотном проектировании и монтаже они служат десятилетиями даже в самых жестких условиях.

Ключевой момент — нельзя слепо копировать успешные проекты. То, что работает в Подмосковье, может не выдержать в Норильске. Нужно учитывать все: от розы ветров до химического состава угля — некоторые марки угля выделяют пары, которые ускоряют коррозию в разы.

И главное — выбирать подрядчиков, которые понимают специфику именно угольных хранилищ, а не просто штампуют типовые решения. Как те же специалисты из Шэньси, которые перед проектированием всегда запрашивают данные о типе угля, режиме работы склада и даже о том, какая техника будет использоваться для разгрузки — это кажется мелочью, но именно такие детали определяют, простоит ли конструкция заявленные 50 лет или начнет разрушаться через пять.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

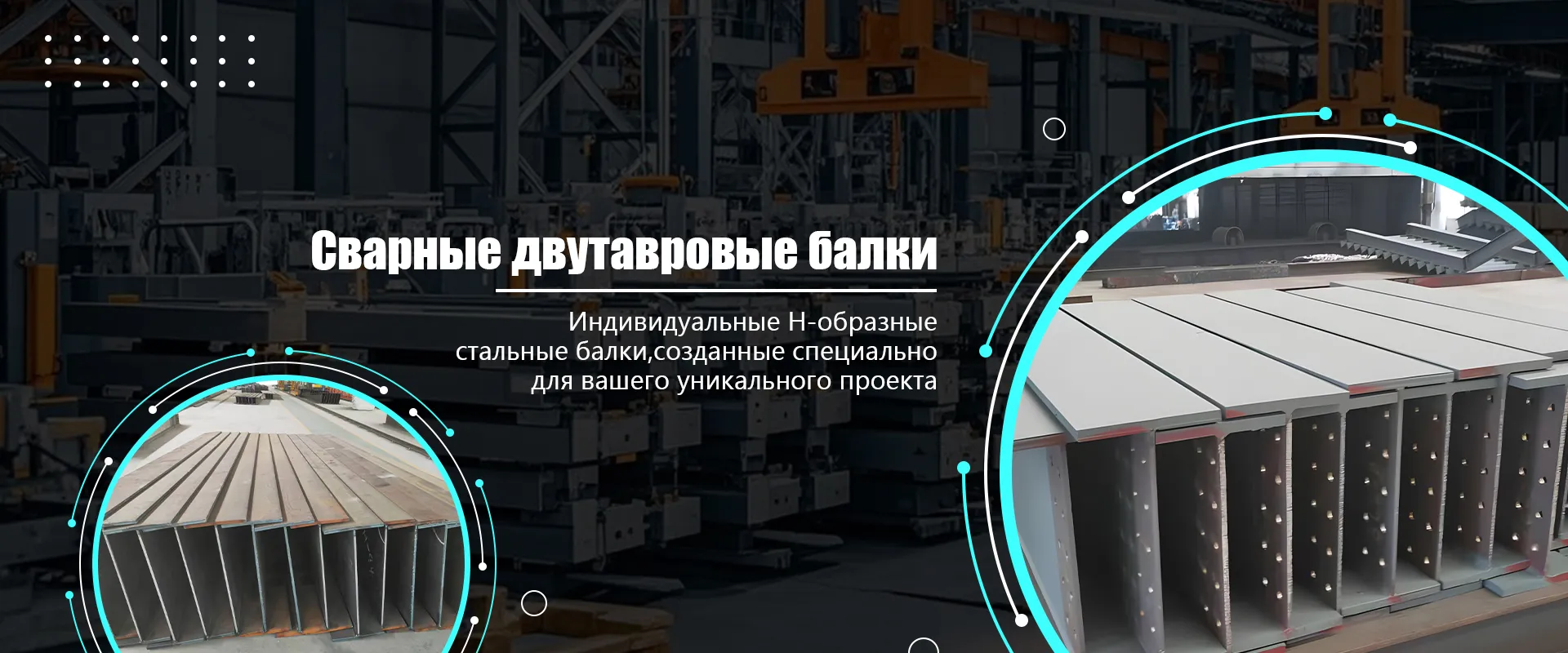

Горячекатаные стальные двутавры

Горячекатаные стальные двутавры -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

Решетчатые колонны

Решетчатые колонны -

Профнастил для перекрытий

Профнастил для перекрытий -

Прогоны C- и Z-образного профиля

Прогоны C- и Z-образного профиля -

Стальные фермы

Стальные фермы -

Высокопрочные болты

Высокопрочные болты -

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь -

Фундаментные болты

Фундаментные болты -

Профлист

Профлист -

Проект производственной базы компонентов Geely

Проект производственной базы компонентов Geely -

Крестообразные колонны

Крестообразные колонны

Связанный поиск

Связанный поиск- Колонны коробчатого сечения для каркасно-стержневых систем производители

- Oem стальные конструкции офисных зданий

- Купить колонны коробчатого сечения для большепролетных конструкций

- Китай фермы для рекламных щитов

- Китай сетчатые конструкции

- Формула расчета веса z-образного профиля основный покупатель

- Дешево перерабатываемые материалы для стальных конструкций

- Китай кованые лестницы

- Лестницы из стальных листов производитель

- Дешево основание лестницы