Проектирование рам портального типа с подвесными кранами производитель

Когда слышишь 'проектирование рам портального типа с подвесными кранами производитель', многие сразу представляют готовые чертежи и стандартные решения. Но на деле это часто приводит к ошибкам — например, когда не учитывают локальные ветровые нагрузки или специфику грунта. У нас в ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг были случаи, когда клиенты приносили типовые проекты, а потом на монтаже выяснялось, что балки 'играют' из-за неправильного расчёта узлов крепления. Приходилось переделывать прямо на объекте, что удорожало сроки. Отсюда и мой главный принцип: проектирование рам портального типа с подвесными кранами должно начинаться не с ГОСТов, а с анализа реальных условий эксплуатации.

Почему портальные рамы — это не просто 'собрать каркас'

В 2019 году мы делали цех для логистического хаба в Казани. Заказчик хотел сэкономить и использовать облегчённые колонны — мол, краны всего 5 тонн. Но при детальном расчёте выяснилось: из-за частых порывов ветра и снеговой нагрузки шаг рам нужно уменьшить с 6 до 4.5 метров. Переделывали проект уже на стадии утверждения, но это избежало проблем с деформацией через год эксплуатации. Кстати, именно тогда мы окончательно перешли на проектирование рам портального типа с подвесными кранами с обязательным моделированием в SCAD — старые методы в Excel давали погрешность до 15%.

Ещё один момент — узлы сопряжения ригелей с колоннами. Часто производители экономят на фрезеровке торцов, а потом при монтаже появляются зазоры. Мы в ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг всегда закладываем техкарты на обработку ответственных стыков, даже если это удорожает конструкцию на 3-5%. Зато после 7 лет эксплуатации нашего объекта в Новосибирске — ни одной трещины в узлах.

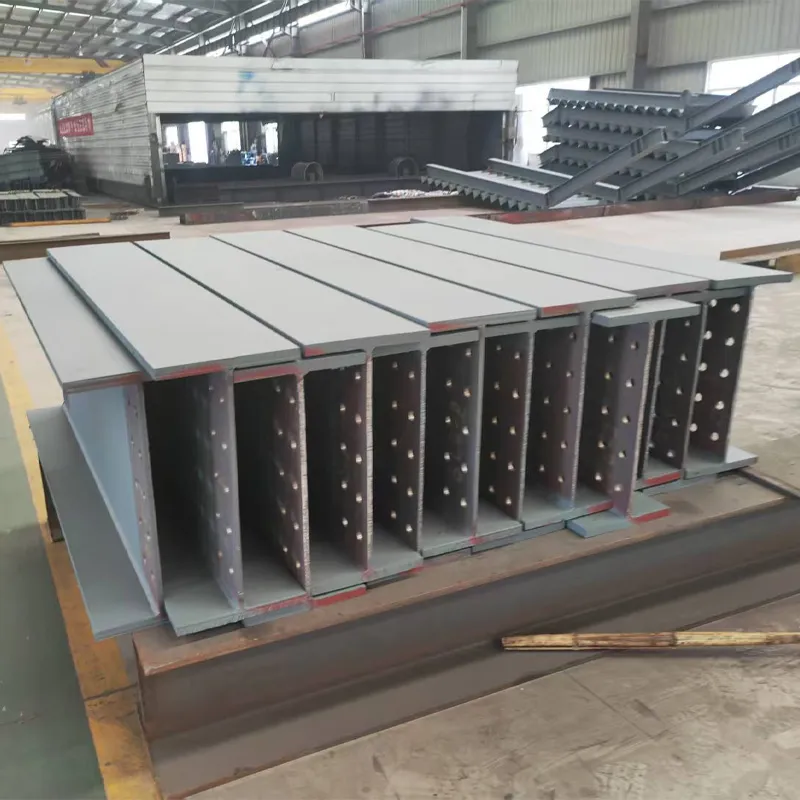

И да, подвесные краны — это отдельная история. Их катки создают не только вертикальную, но и горизонтальную нагрузку на пояс балки. Как-то раз перестраховались и поставили усиленные диафрагмы — заказчик был недоволен 'перерасходом металла'. Но когда на том же объекте у конкурента через полгода пошли трещины по стенке ригеля, поняли, что лучше немного переложить, чем потом латать.

Ошибки, которые дорого обходятся

Самая грубая ошибка — игнорирование температурных швов. Был проект, где из-за стремления к 'идеальной геометрии' сделали рамы длиной 120 метров без разрывов. Зимой в стыках плит покрытия пошли трещины — пришлось демонтировать секции и делать деформационные узлы. Убытки — около 12% от стоимости контракта. Теперь мы всегда проверяем: если пролёт больше 60 метров — обязательно закладываем температурный блок.

Ещё из печального опыта: несоответствие катетов сварных швов расчётным значениям. На одном из объектов в Подмосковье подрядчик сделал швы тоньше на 2 мм — вроде мелочь. Но при нагрузке кранами в 10 тонн пошли микротрещины от усталости. Пришлось усиливать накладками — дополнительные работы заняли три недели. С тех пор вводим обязательное ультразвуковое тестирование случайных швов на каждые 50 метров конструкций.

И конечно, фундаменты. Как-то раз поставили портальную раму на свайное поле, но не учли сезонное пучение грунта. Весной две колонны дали крен в 3 см — выравнивали домкратами с подливкой бетона. Теперь всегда требуем геотехнические изыскания, даже если заказчик утверждает, что 'здесь у всех нормально стоит'.

Производственные тонкости, которые не найдёшь в учебниках

Наше производство в Шэньси оснащено ЧПУ-станками с плазменной резкой — это позволяет делать сложные криволинейные фасонки без ручной доработки. Но даже здесь есть нюансы: например, при резке толстолистовой стали (от 20 мм) нужно компенсировать тепловую деформацию. Раньше делали припуски 2-3 мм на последующую фрезеровку, но теперь используем систему водяного охлаждения — точность повысилась, а время обработки сократилось на 15%.

Сборка узлов — отдельная наука. Для ответственных соединений типа 'колонна-ригель' мы разработали свою технологию предварительного натяжения высокопрочных болтов. Не как в стандартах — 'докрутить до момента 300 Н·м', а с контролем угла поворота гайки. Да, это требует дополнительного оборудования, но зато исключает 'просадку' узлов в первые месяцы эксплуатации.

Антикоррозионная обработка — многие производители экономят на грунтовках, особенно в скрытых полостях. Мы же после пескоструйки делаем проливку труднодоступных зон методом 'залив-слив' — например, внутри замкнутых сечений колонн. Дополнительные 2 часа на операцию, но по опыту — такие конструкции в агрессивной среде служат на 5-7 лет дольше.

Как мы интегрируем подвесные краны в общую концепцию

Подвесные краны — это не просто 'прикрепить рельсы к балкам'. При проектировании нужно учитывать динамические коэффициенты — особенно если кран работает в режиме 'старт-стоп' каждые 2-3 минуты. Как-то пришлось переделывать крепления подкрановых путей на действующем производстве — из-за вибрации болты разбалтывались каждые полгода. Решили переходом на эластичные демпфирующие прокладки и контргайками с фрикционными шайбами.

Ещё важный момент — стыковка рельсов. Если делать впритык, со временем появляется ступенька, которая бьёт по колёсам крана. Мы теперь всегда используем косые стыки с подрезкой торцов под 45 градусов — износ колёс снизился на 20% по данным нашего клиента из Екатеринбурга.

Электрификация — казалось бы, не наша задача, но... Если не заложить на этапе проектирования кабельные трассы и места для токоподводов, потом приходится долбить бетон или вести кабели открытым способом. Поэтому в проектирование рам портального типа с подвесными кранами мы всегда включаем раздел по электроснабжению с привязкой к несущим конструкциям.

Почему географическое положение влияет на конструктив

Наш завод в Шэньси находится в зоне сейсмичности 6 баллов — это наложило отпечаток на подходы к проектированию. Например, для объектов в Крыму или на Кавказе мы сразу закладываем дополнительные связи по верхним поясам — даже если по нормам это не требуется. Опыт показывает: лучше перестраховаться, особенно когда речь идёт о крановых нагрузках.

Транспортная логистика — тоже важный фактор. Из-за габаритных ограничений иногда приходится делать конструкции сборными даже там, где можно было бы применить цельные балки. Как в случае с объектом в Хабаровске — ригели длиной 24 метра пришлось делить на три отправочных элемента с последующей сборкой на месте. Дополнительные монтажные стыки, да, но зато доставка обошлась в 2 раза дешевле.

Климат — в северных регионах России мы всегда увеличиваем расчётную температуру до -45°C даже если по нормам достаточно -35°C. Это влияет на выбор стали — переходим на низколегированные марки типа 09Г2С. Дороже, но зато никаких хрупких разрушений при резких перепадах температур.

Что отличает настоящего производителя от посредников

Главное — возможность провести полный цикл испытаний. У нас на производственной базе в Янлине есть стенд для статических и динамических испытаний опытных образцов. Например, все новые конструкции крановых путей мы 'гоняем' на имитаторе нагрузки — 10000 циклов 'подъём-перемещение-спуск'. После такого теста сразу видно, где возможны проблемы.

Наличие собственного КБ — это не просто отдел с чертёжниками, а команда, которая ведёт проект от эскиза до исполнительной документации. Мы, например, разработали типовые альбомы узлов для разных грузоподъёмностей кранов — от 3 до 32 тонн. Но каждый раз адаптируем их под конкретные условия, а не просто меняем штампы.

И наконец — монтажный опыт. Наша строительная команда ежегодно монтирует около 15 объектов с портальными рамами. Это значит, что проектировщики получают обратную связь: где неудобно ставить болты, где мешают коммуникации, где нужно изменить последовательность сборки. Без такой обратной связи проектирование рам портального типа с подвесными кранами производитель превращается в абстрактное упражнение.

В итоге скажу так: хорошая портальная рама — это не та, что прошла все экспертизы, а та, которая через 10 лет эксплуатации не требует ремонта. И чтобы добиться такого результата, нужно проектировать не по шаблонам, а с пониманием того, как конструкция будет работать в реальных условиях. Именно этот подход мы и практикуем в ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг — от анализа грунта до финальной регулировки крановых путей.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Стальные пространственные решетчатые конструкции

Стальные пространственные решетчатые конструкции -

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

Прогоны C- и Z-образного профиля

Прогоны C- и Z-образного профиля -

Профлист

Профлист -

Высокопрочные болты

Высокопрочные болты -

Фундаментные болты

Фундаментные болты -

Горячекатаные стальные двутавры

Горячекатаные стальные двутавры -

Стекловата

Стекловата -

Профнастил для перекрытий

Профнастил для перекрытий -

Решетчатые колонны

Решетчатые колонны -

Колонны коробчатого сечения

Колонны коробчатого сечения

Связанный поиск

Связанный поиск- Ферма для крыши навеса производитель

- Оптом стальные конструкции сооружений

- Таблица теоретического веса с-образных профилей

- Oem стальные конструкции крупных сооружений

- Ультразвуковой контроль колонн коробчатого сечения производитель

- H-образные двутавры для стальных платформ производители

- Сварные h-образные колонны производитель

- Oem расчет с-образных прогонов

- Oem h-образные двутавры

- Oem ферма для крыши навеса