Колонны коробчатого сечения для стальных конструкций электростанций производитель

Когда речь заходит о колоннах коробчатого сечения для энергетических объектов, многие сразу думают о простых сварных профилях — но на деле тут кроется масса подводных камней, от выбора стали до контроля деформаций при монтаже. В своей практике сталкивался с тем, что даже опытные проектировщики иногда недооценивают влияние местных нагрузок в узлах крепления технологического оборудования.

Особенности проектирования колонн для энергообъектов

В отличие от обычных промышленных зданий, колонны на электростанциях несут не только вертикальные нагрузки. Вибрации от турбин, температурные расширения трубопроводов, динамические воздействия — все это требует особого подхода к расчету сечений. Помню, на ТЭЦ под Казанью пришлось переделывать узлы крепления из-за непредусмотренных колебаний: проектом заложили стандартные двутавры, но в итоге перешли на сварные коробчатые профили с дополнительными ребрами жесткости.

Толщина стенки — отдельная история. Для стальных конструкций электростанций часто используют низколегированные стали типа 09Г2С, но при большой толщине (от 40 мм) возникает риск образования трещин в зонах термического влияния. Мы в таких случаях всегда закладываем дополнительные испытания сварных соединений, даже если этого прямо не требует ГОСТ.

Что касается производителей — не все понимают разницу между заводским и 'полукустарным' изготовлением. Например, ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг из Китая (https://www.zxth.ru) специализируется на полном цикле — от проектирования до монтажа. Их подход с контролем качества на всех этапах выгодно отличался от некоторых российских поставщиков, где часто экономят на предварительной обработке кромок.

Технологические нюансы изготовления

При производстве колонн коробчатого сечения критически важна точность сборки. Зазоры всего в 2-3 мм могут привести к перераспределению нагрузок в узлах. На одном из объектов в Сибири столкнулись с проблемой — производитель сэкономил на прихватках, и при сварке 'повело' конструкцию на 15 мм по высоте. Пришлось вырезать участки и усиливать накладками.

Антикоррозийная обработка — еще один больной вопрос. Для энергообъектов с их агрессивными средами стандартного грунтования недостаточно. Мы обычно применяем комбинированные системы: горячее цинкование плюс полимерное покрытие. Но тут важно учитывать температурные деформации — при неправильном подборе ЛКМ покрытие может потрескаться уже через год эксплуатации.

Оборудование играет ключевую роль. Те же китайские коллеги из ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг используют CNC-станки для раскроя и фрезеровки, что дает погрешность не более 1 мм на 12 метров длины. Это особенно важно для монтажа без подгонки на месте — мы в таких случаях всегда запрашиваем протоколы калибровки оборудования.

Монтажные challenges

Самая сложная часть — стыковка колонн на объекте. При высоте секций 20-25 метров даже незначительное отклонение от вертикали приводит к проблемам с монтажом связей и технологических площадок. На АЭС в Калининграде пришлось разрабатывать специальную последовательность монтажа — сначала выставляли крайние колонны, затем по ним как по 'маякам' монтировали промежуточные.

Температурные воздействия при монтаже часто недооценивают. Сталь расширяется при нагреве, и если монтаж ведется в жаркий день, к вечеру конструкция 'садится' на несколько миллиметров. Однажды видел, как из-за этого не сошлись болты в монтажных узлах — пришлось ждать ночи для завершения работ.

Оснастка для подъема — отдельная тема. Для колонн коробчатого сечения массой свыше 50 тонн нельзя использовать стандартные траверсы. Мы обычно заказываем специальные захваты с регулируемыми точками строповки, чтобы избежать изгибающих моментов. Кстати, на сайте zxth.ru видел интересные решения по монтажной оснастке — у них есть типовые разработки для разных видов конструкций.

Контроль качества и испытания

Ультразвуковой контроль сварных швов — обязательная процедура, но многие ограничиваются только основными стыками. На практике же трещины чаще появляются в местах примыкания ребер жесткости. Мы всегда проверяем не менее 20% всех второстепенных соединений, даже если проект этого не требует.

Испытания нагрузкой — спорный момент. Для колонн их проводят редко, но мы на одном объекте делали пробную нагрузку гидравлическими домкратами. Обнаружили, что расчетные прогибы отличаются от реальных на 8% — оказалось, влияние оказали заделанные детали, которые не учли в модели.

Документирование — скучная, но важная часть. Всегда требую фотографии каждого этапа изготовления, особенно подготовки кромок и сборки. Это потом спасает при разборе претензий. Китайские производители вроде ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг обычно предоставляют подробные отчеты с метками контроля — это дисциплинирует и исполнителей, и заказчика.

Перспективы и новые решения

В последнее время все чаще рассматриваем варианты с предварительным напряжением колонн — особенно для высотных конструкций. Технология не новая, но для энергообъектов применяется редко. Есть интересные наработки у тех же китайских специалистов — они используют комбинированные сечения с разными модулями упругости.

Цифровые двойники — модная тема, но на практике пока мало где внедрена. Мы пробовали делать 3D-модели с привязкой к реальным дефектам — помогает при планировании ремонтов. Но для этого нужна качественная геодезическая съемка, что удорожает проект на 10-15%.

Что касается материалов — постепенно переходим на стали с повышенной коррозионной стойкостью. Для приморских электростанций это критически важно. Тот же производитель из Шэньси предлагает варианты с добавлением меди в состав стали — по их данным, срок службы увеличивается на 25-30%.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Прогоны C- и Z-образного профиля

Прогоны C- и Z-образного профиля -

Стекловата

Стекловата -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

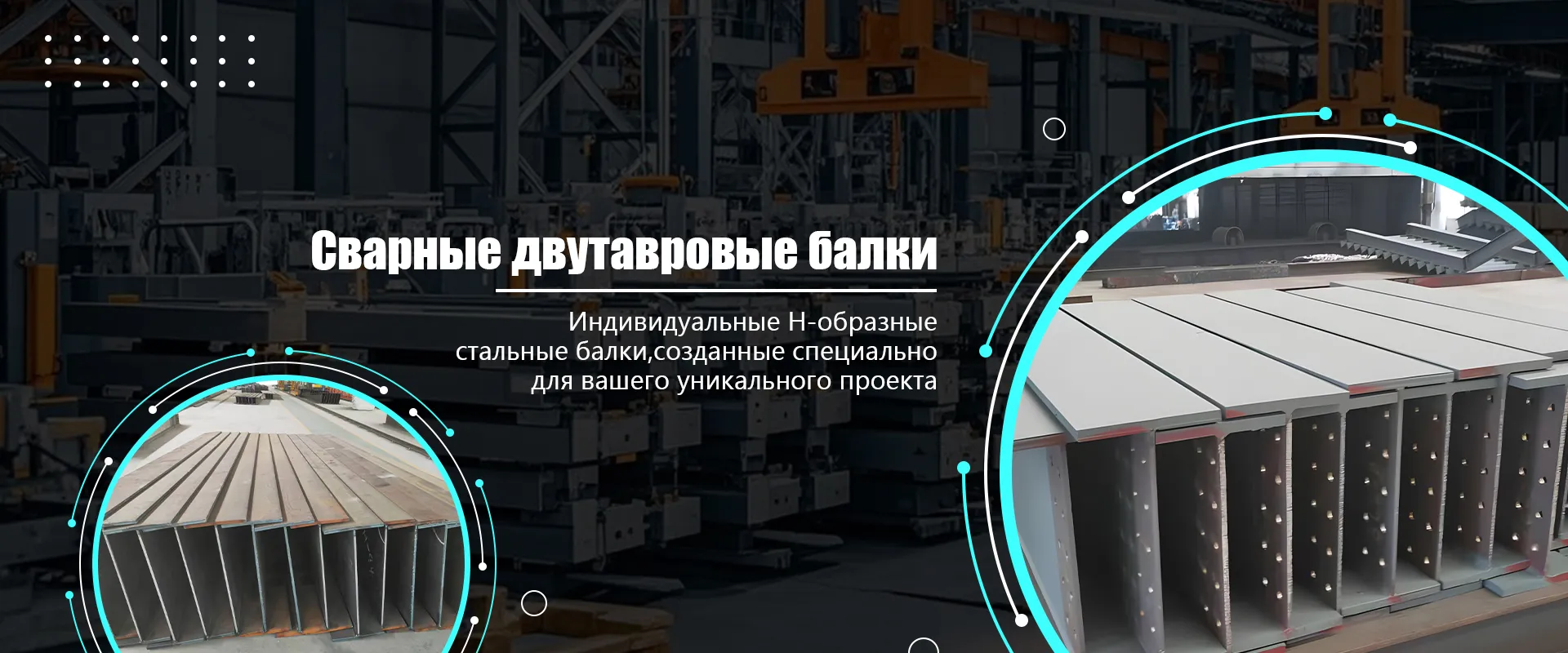

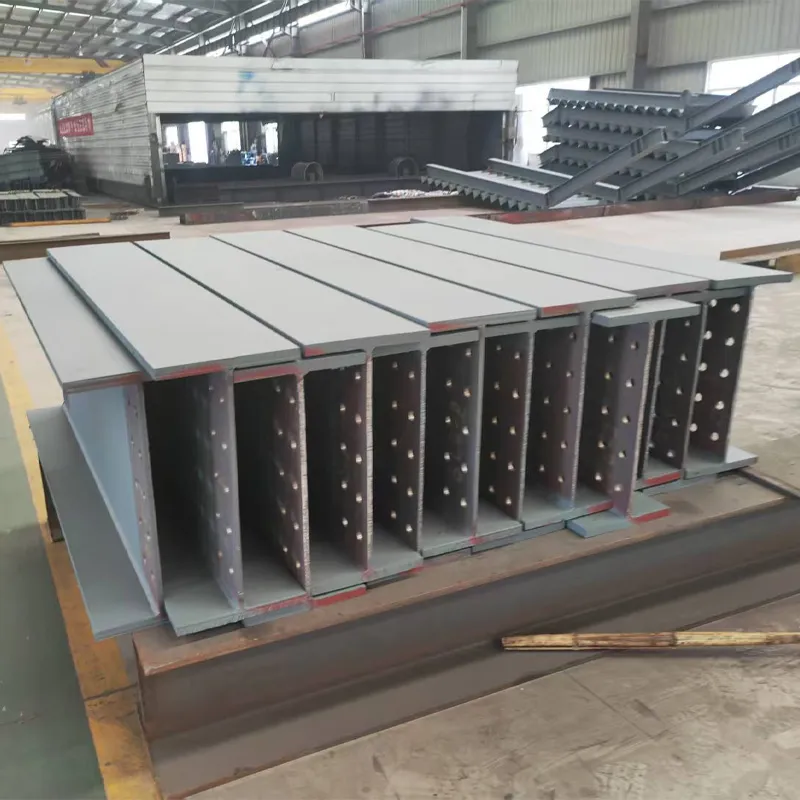

Сварные стальные двутавры

Сварные стальные двутавры -

Проект цеха компании BYD в промышленном парке Цзисянь города Сиань

Проект цеха компании BYD в промышленном парке Цзисянь города Сиань -

Профлист

Профлист -

Горячекатаные стальные двутавры

Горячекатаные стальные двутавры -

Стальные пространственные решетчатые конструкции

Стальные пространственные решетчатые конструкции -

Колонны коробчатого сечения

Колонны коробчатого сечения -

Стальные фермы

Стальные фермы -

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь

Складской комплекс для компании Юйхэн Уголь -

Решетчатые колонны

Решетчатые колонны

Связанный поиск

Связанный поиск- Дешево фермы для кровли зданий

- Oem ферма для навеса гаража

- Oem чертежи ферменных конструкций

- Оптом ферма для большого навеса

- Oem прямоугольная стальная колонна

- Металлические лестницы основный покупатель

- Прямоугольная стальная колонна

- Дешево жесткие узлы

- Оптом легкие стальные конструкции

- Пролет рам портального типа основный покупатель