Колонны коробчатого сечения для стальных конструкций электростанций

Если брать наши проекты — допустим, подстанция в Томской области — там сразу видно, где колонны коробчатого сечения работают на пределе, а где их банально переразмерили из-за устаревших норм. Часто заказчики требуют запас прочности в 2,5 раза, хотя по факту достаточно 1,8 — но попробуй объясни это технадзору, который последний раз считал нагрузки по СНиП 1985 года...

Почему коробчатые, а не двутавровые?

Вот на той же подстанции изначально закладывали двутавры — мол, дешевле и быстрее. Но когда посчитали ветровые нагрузки плюс вес шинных галерей, получилось, что коробчатый профиль даёт выигрыш по устойчивости до 40%. Хотя сварка, конечно, адская — особенно под углом 45 градусов в узлах сопряжения.

Кстати, про сварку. На объекте в Красноярске пришлось переделывать стыки из-за неправильного подбора проволоки — для низких температур нужна была СП-3, а поставили обычную. Результат — трещины по углам после первой зимы. Теперь всегда требую сертификаты на каждый километр проволоки.

И ещё момент: многие недооценивают влияние локальных нагрузок от траверс. В коробчатом сечении точки крепления надо рассчитывать особенно тщательно — у нас был случай, когда от вибрации трансформаторов сорвало весь комплект креплений за три месяца.

Производственные нюансы

На производстве ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг для таких колонн используем станки плазменной резки с ЧПУ — но даже здесь есть подводные камни. Например, при толщине стенки от 14 мм надо давать припуск на последующую механическую обработку, иначе геометрия короба пойдёт волной.

Сборка на кондукторах — отдельная история. Если допустить перекос даже в 2 мм по диагонали, при монтаже получим расхождение в отверстиях под болты до 10 мм. Приходилось на объекте разогревать газовыми горелками и 'натягивать' домкратами — зрелище не для слабонервных.

Антикоррозийное покрытие — вот где большинство производителей экономят. Мы в zxth.ru перешли на систему 'цинк-силк + полиуретан' после того, как на объекте в Норильске обычная эпоксидка зацвела за полгода. Дороже? Да. Но через 5 лет эксплуатации — ни единого очага коррозии.

Монтажные особенности

При монтаже на электростанциях главная проблема — работа в условиях действующего оборудования. Помню, на реконструкции Березовской ГРЭС приходилось 'пропихивать' 12-метровые колонны через лабиринт трубопроводов с зазором буквально 15 см. Пришлось разрабатывать строповку с изменяемой геометрией.

Температурные деформации — отдельная головная боль. При монтаже зимой при -25°С закладывали технологические зазоры, но летом при +35°С колонны 'поплыли'. Теперь всегда делаем тепловые расчёты для конкретного региона.

Болтовые соединения — казалось бы, элементарно? Но на той же ГРЭС из-за вибрации начали раскручиваться высокопрочные болты. Пришлось ставить контргайки с пружинными шайбами — хотя по проекту их не было.

Расчётные хитрости

В современных нормах учёт сейсмики для коробчатых сечений ведётся по упрощённым схемам. Но на Камчатке пришлось пересчитывать всё по нелинейной деформационной модели — оказалось, что жёсткость узлов влияет на общую устойчивость на 25% больше, чем по стандартным формулам.

Многие проектировщики забывают про местную устойчивость стенок. У нас был прецедент — колонна коробчатого сечения сложилась как картонная коробка от локальной нагрузки от кранового пути. Пришлось усиливать рёбрами жёсткости через каждый метр вместо расчётных двух.

Кстати, про крановые нагрузки. Для электростанций с мостовыми кранами особое внимание к узлам крепления подкрановых балок — здесь лучше идти на увеличение массы, но делать жёсткое сопряжение вместо шарнирного, как часто предлагают в типовых проектах.

Реальные кейсы и решения

На объекте в Кемерово столкнулись с интересным явлением — 'усталость металла' в зонах переменных температур. Колонны стояли рядом с паропроводами, и через 3 года в верхних поясах пошли микротрещины. Вывод — для таких условий нужна сталь с повышенным содержанием молибдена, хоть это и дороже.

А вот на Сахалине победила экономия — заказчик настоял на использовании б/у труб большого диаметра для колонн. Пришлось их раскатывать, усиливать вставками — в итоге стоимость почти сравнялась с новыми, а мороки было втрое больше.

Сейчас в ООО Шэньси Чжисинь Тяньхун Металл Мануфэкчуринг для особо ответственных объектов внедряем систему мониторинга напряжений — встраиваем в полости колонн датчики деформации. Данные с них помогают корректировать режимы эксплуатации оборудования.

Перспективы и ограничения

С появлением сталей типа С345 и С390 возможности коробчатых сечений расширились — но и здесь есть нюансы. Например, при сварке высокопрочных сталей обязательно нужно применять подогрев до 150-200°С, иначе в зоне термического влияния прочность падает на 15-20%.

Сейчас рассматриваем вариант с перфорированными колоннами — для снижения веса. Но пока не решён вопрос с коррозией внутри отверстий — обычные методы защиты там не работают.

И главное — никакие расчёты не заменят полевых испытаний. Последний проект в Хабаровске подтвердил: реальные нагрузки всегда отличаются от расчётных минимум на 10%. Поэтому теперь закладываем этот процент в запас прочности автоматически.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Высокопрочные болты

Высокопрочные болты -

Проект производственной базы компонентов Geely

Проект производственной базы компонентов Geely -

Профнастил для перекрытий

Профнастил для перекрытий -

Стальные пространственные решетчатые конструкции

Стальные пространственные решетчатые конструкции -

Решетчатые колонны

Решетчатые колонны -

Горячекатаные стальные двутавры

Горячекатаные стальные двутавры -

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань

Проект моста на улице Шэньхэ-2 в районе Чанъань -

Стальные лестницы

Стальные лестницы -

Фундаментные болты

Фундаментные болты -

Колонны коробчатого сечения

Колонны коробчатого сечения -

Проект цеха компании BYD в промышленном парке Цзисянь города Сиань

Проект цеха компании BYD в промышленном парке Цзисянь города Сиань -

Проект моста через реку Цзинхэ

Проект моста через реку Цзинхэ

Связанный поиск

Связанный поиск- Колонны коробчатого сечения для спортивных сооружений производители

- Oem бетонные колонны коробчатого сечения

- Дешево стропильные фермы для навеса

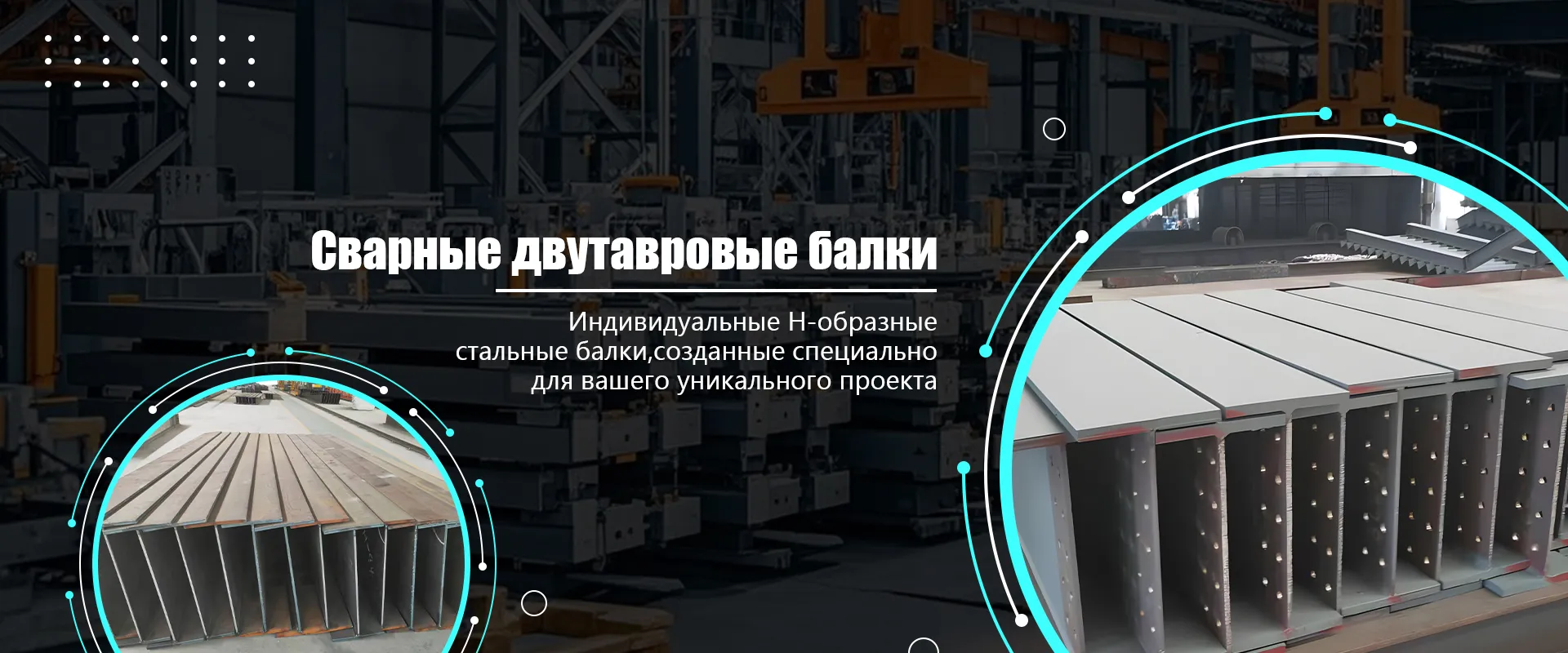

- Oem сварные двутавры h-образного сечения

- Оптом стальные лестницы на заказ

- Китай z-образные профили высокой частотной сварки

- Дешево сверление и сварка h-образных двутавров

- Портальная рама производитель

- Дешево фермы для спортивных сооружений

- Oem сварные h-образные двутавры для мостов